開講式・座学報告

日 時:10月17日(土) 17:00~20:00

場 所:兵庫県勤労者山岳連盟事務所

内 容:趣旨説明、講師紹介、受講生紹介、座学、装備チェック

座学内容

・ 岩登りの危険性と安全確保

・ 岩登りのシステム

・ 登る時の注意事項

・ 岩場の呼称

・ 岩登り用具解説

・ ゲレンデと本ちゃんの違い

・ ロープの結び方(エイトノット、クローブヒッチ、ダブルフィッシャーマンズノット)

受講生感想抜粋

座学においては、あれもこれもと欲張らず、エイトノット、インクノット、ダブルフィッシャーマンの3種とハーネスの装着にとどめて頂いたのはとても良かったと思います。たとえ現段階で高度なロープワークを教えて頂いても、実践で使用して体で覚えていかなければいずれすぐに忘れると思います。受講者のレベルを第一に考えて頂いた内容は的確だったと思います。

座学では岩登りの危険性を再認識しました。また、ロープの結び方は、以前、会の学習会で練習したことがありましたが、実際にどういう風に使われるのかが分かりました。

第1回実技の報告

日 時:10月18日(日) 晴れ

目 的:クライミングスクール実技(1)

クライミングシステムの理解、トップロープクライミング、リードのビレー

場 所:神戸登山研修所

講 師:L=country gentleman、○玉、チャゲ、mariko、ドラ猫メリー、Tankuro、塩ちゃん、ちびサンボ

受講生:6名

講習内容

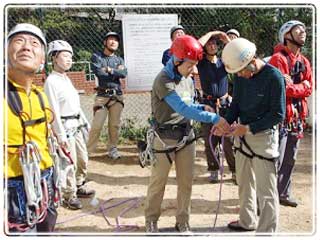

室内で装備を付けて、サル山に移動する(5m?程の垂直の鉄梯子を降りるので要注意)

(1) 装備の装着のチェックとハーネスとロープの結束のチェック |

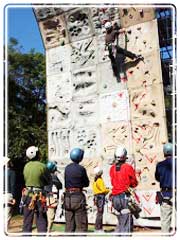

(2) ピラミッドウォールを利用し、クライミングシステムの説明 |

(3) サル山にトップロープでルートを2本設定

スタッフによるデモンストレーション |

(4) トップロープで各自2回登る。下りはロワーダウンで降りる。 |

(5) 昼休み30分程度(昼食)

(6) リードに対してのビレーの体験

(7) サル山にトップロープでルートを2本設定 |

(8) ピラミッドウォールをトップロープで登る。 |

(9) 15時講習を終了し、集会室に戻り反省会

受講生感想抜粋

同じルートを3回もチャレンジさせて頂き、ようやくうまく登れる方法がわかりました。

最も簡単な「さる山」の右側ルートでは、何の不安もなく的確に登れました。「落ちたらどうしよう」などの不安は全くなく余裕で登れました。ところが左側ルートでは2カ所の核心部で、何とか登れたもののたまたま登れただけで手応えはありません。ホールドがやや少なく難度が僅かにアップしただけなのに、バランス感覚が維持できなくイチかバチかの「えいや」で登りました。余裕が全くありません。2度登りましたが、一度目での苦手意識のためか、2度目の方が下手くそだったと思います。

クライミングシステムの理解という事でスタッフのデモンストレーションを見た後サル山で初めて岩登り体験し、ビレイヤーにロープで確保されているのですが、高い所に上がるのは怖いなと思いました。左のルートの難しい所ではここで良いです降りますと心では叫んでいました。ピラミッドウォールが終わった時は腕がパンパンになっていました。

練習用の岩壁の前に立ったとき、圧倒されてしまった。初めての登りでは、とても緊張しました。下りのロワーダウンでは、全体重を預けて降りる感覚が分からず、ひざが曲がり、足はつま先立ちでうまく降りることができませんでした。簡単そうに見えるのに、やってみると、なかなかうまくいきませんでした。また、不安定な場所の登りでは、何とか登ろうとトライしているうちに、腕が疲れてしまいました。その時は、ロープを張ってもらい、もう一度ルートを確認し、アドバイスをもらいながら、再度登り始めました。登りきると達成感が味わえた。ピラミッドウォールの登りも楽しかったです。

ビレー体験では、ロープを出したり引いたりすることが、スムーズにできず、難しかったです。ロープは絶対に放してはいけないが、相手の動きに合わせて、速く出したり、張り加減を調節したりしなければいけません。クライマーがいつ、足を滑らせたりしても大丈夫と言えるようになるには、何度も練習して、習熟する必要があると感じました。

サル山の左端の難コースでは、中間でストップしましたが、これも技術だけの問題ではなく、攻略するコースのイメージができていなかったように思います。

ロープによるビレー技術で安全を確保されていることを信頼しているために安心して限界のポイントで耐えらず落下してしまいました。

第2回実技の報告

日 程:10月25日(日)

場 所:蓬莱峡

講 師:L=ココノール、○玉、mariko、チャゲ、Tankuro、country gentleman、おー寒む、ドラ猫メリー、ちびサンボ

受講生:6名

講習内容

(1) 準備体操

(2) 蓬莱峡の概要説明

(3) 装備の装着

ハーネスの折り返し、ロープの結びをチェック、その他のギアーの携帯。ヘルメットの装着。

(4) 岩場での注意事項

落石、支点、足元の危険性について

(5) セルフビレーの説明

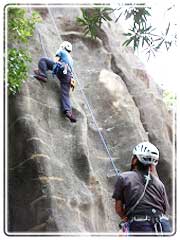

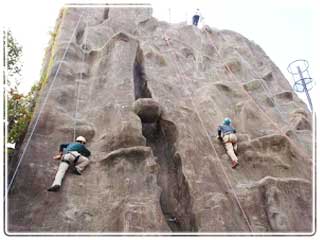

(6) 二つの班に分かれて小屏風岩、大屏風岩を交互にトップロープクライミング。

小屏風ではトラバースの練習

5か所のルートを原則2回登る。異なる形状のルートを体験

▲小屏風岩の「直上ルート」

(ここは一番簡単なルート) |

▲下降はクライムダウン |

▲大屏風岩の「中央ルート」を中間まで登る

大きなスラブ壁にアイゼントレで残された痕がホールドとなっている。

下降はロワーダウン |

▲大屏風の右よりにある短いスラブ「クロコケ」を登る。

グレードはⅤ- |

▲小屏風岩の右側の「左ルート」

昔は取り付きの下部が難しかったが、大きなホールドが刻まれたのか楽に登れるようになった。クラックから左へ移動する時にバランスを崩しやすく落ちるとトップロープでも大きく振られる。上部は大きなガバルートとなっており、傾斜がある割りに大変楽に登れるルートである |

▲大屏風岩の左端にある「凹角」

フェースと違った変化のある少し立体的なクライミングが楽しめるルートである。凹角を両脚で突っ張りながら登ると楽である。ブリッジングと言う。下部は凹角の濡れている所に靴を置かないことが肝要である。濡れたらスラブは滑ります。上部は左の岩棚から上が難しくなる。フットホールドを良く見ること。 |

(7) 終了後、ストレッチ

(8) 宝塚駅で反省会後解散

受講生感想抜粋

受講生感想抜粋

スタッフの方々のスムーズな連携によって9本も登ることが出来ました。ルートは、それぞれ違った特徴を持っているようで、特に最後の凹角のルートは、今まで登った事がまったくないパターンのルートで、しかも30mとういう高さもあり、よい経験になりました。登っている間には、足の置き方や体重移動等についてご指導を頂いたりと皆様方のサポートに感謝です。

蓬莱峡では5カ所登りましたが、いずれのルートもその核心部では余裕がなく、「絶対に落ちない」という自信と安心感はありませんでした。

前回のさる山とは違い緊張しましたが慣れたのか腕に頼らず確りと足で立つ事が出来たように思います。また周りにも気をつけ無いと(危ない)事も分かりました。

蓬莱峡では、よりバラエティに富んだ岩壁の登り下りを体験しました。岩の形状や、手の置き方、体の使い方などによって、色々な登り方ができることが分かり、面白かった。初めてしたクライムダウンは、降りやすいルートを見つけにくく、登りより難しく感じました。この日も、たっぷりと練習させて頂くことができました。落ち着いてホールドやスタンスを探せば、ゆっくりでも進んでいくことができるんだと思いました。

クライミングスクールを受講して

今回の講習会で教えて頂いた事は数多くありますが、特に印象に残ったのが、mariko講師による体重移動の仕方です。ゆっくり体重を移していく感覚を目の前で実演して頂き、書籍などでは得られないものを教えて頂きました。まだまだ身に付いたとは言えませんが、ステップアップのきっかけを頂いたように思います。

岩登りは、危ない、危険、と言う思いがあり自分は危ない事はしないと決めていたが、会の中でより高みの山登りを目指そうという声もあって、(冗談でサブ、サポートならしますよ)と言ってしまい、それには岩場のクライミング体験をするしかないな、きっかけです。

今回岩登りをして、(危ない 危険)だからしないのではなく(危ない 危険)だから岩登りシステム 岩場の三点確保 ロープの結び方(体で覚える)を覚える事が自分の身を守る事になると言う事を改めて確認しました。

岩登りは初めての経験でしたが、より安全に登山を楽しめるようになればと思い、教室に参加させて頂きました。

合計三日間の教室でしたが、振り返ってみると本当に充実した時間だったと思う。安心してクライミングができたのは、確実なビレーのお陰です。また、装備も全て貸して頂き、少人数で丁寧に指導して頂きました。本当にありがとうございました。安全登山が目的で参加させて頂きましたが、岩登り自体の魅力も感じました。今後も継続できる方法を見つけ、ビレーの技術なども、是非身に付けたいと思っています。

下から見ると簡単そうで、何故登れないのか?とよく思いました。技術・体力の向上のみならず、時間がかかってもゆっくりと諦めず到達する繰り返しの練習が必要と思いました。